Se dal centro di Empoli vi dirigete a est in direzione di Firenze e dopo il ponte prendete a sinistra, entro poche centinaia di metri vi ritroverete al civico 97/99. È una palazzina che si intuisce antica dagli architravi di legno incassati a vista nella muratura. La strada si chiama via Pontorme in memoria di quando quella e poche altre case formavano un sobborgo della città vicina così detto per il ponte sul fiumiciattolo Orme (quello che avete appena passato) ma negli anni di cui andiamo a parlare si chiamava via Pisana. In quella casa si era trasferito anni prima Bartolomeo Carucci, un modesto allievo di Domenico Ghirlandaio, per aver sposato Alessandra, figlia di Pasquale, proprietario dell’immobile di professione calzolaio, ed è tra quelle mura che il 24 maggio del 1494 nasce uno degli astri più strani e splendenti del cinquecento: Jacopo Carucci poi detto Pontormo.

L’infanzia di Jacopo si svolge sotto il segno dell’abbandono forzato e della precarietà. Persi il padre a sei anni, la madre a undici e poco dopo anche il nonno, a occuparsi di lui e della sorella minore Maddalena è l’illuminata nonna Brigida che dapprima gli fa impartire un’educazione non banale per quella che restava una famiglia di artigiani relativamente modesta (imparerà a leggere, a scrivere e le basi del latino) poi lo fa approdare a Firenze presso un parente, anch’egli calzolaio come il nonno, e nel 1508 fa porre i pochi beni spettantigli per asse ereditario sotto la tutela del Magistrato dei Pupilli1. Di lì a poco muoiono anche la nonna e la sorella così Jacopo si ritrova completamente solo (e con queste premesse potrebbe non stupire che Jacopo sia diventato l’adulto solitario, malinconico, ossessionato dal lavoro e dall’idea della morte che ci tramanda Vasari).

Sempre secondo Vasari fu un certo Bernardo Vettori, forse uno dei Magistrati dei Pupilli, a farlo entrare nella bottega di Leonardo2 per sfruttare delle doti che evidentemente dovevano già essersi manifestate e dare così inizio alla sua carriera.

La vera e propria parabola artistica di Pontormo inizia nel 1514-16 3 sotto l’ala raffinata di Andrea del Sarto in quel Chiostrino dei Voti antistante la basilica della Santissima Annunziata a Firenze, vero crogiuolo della “maniera moderna” fiorentina. Insieme a lui c’è un altro allievo, un suo coetaneo e compagno di bottega che per la capigliatura fulva verrà chiamato il Rosso e del quale parleremo magari un’altra volta.

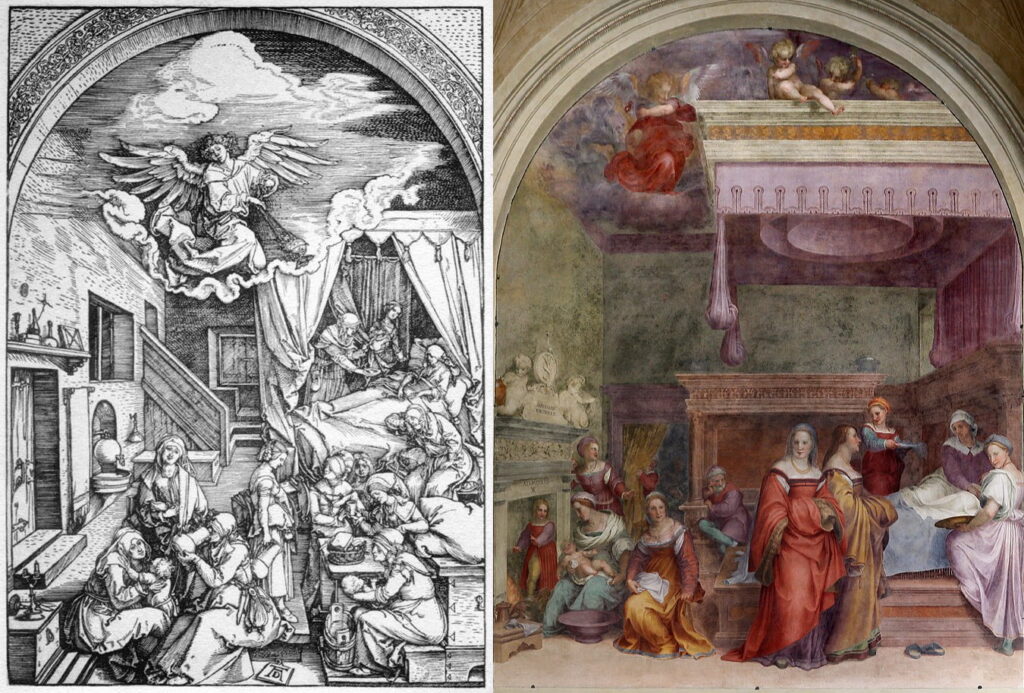

Se due futuri e irriducibili “irregolari” come Jacopo e il Rosso entrano convintamente nell’orbita sartesca dopo essere passati per varie e prestigiose botteghe tra cui quella della Scuola di S. Marco di Albertinelli e Fra Bartolomeo, deve essere perché vi percepiscono una vibrazione anche solo sottilmente diversa da quella dell’ormai esausto rinascimento mediceo. Del Sarto è forse l’estrema, splendida propaggine locale di un gusto che ormai ha stabilmente piantato le tende nella Roma papale e si sta trasformando in qualcosa d’altro sotto le suadenti carezze di Raffaello e i colpi di maglio di Michelangelo. Quello che può aver attratto i due giovani, oltre all’indiscusso (e indiscutibile) valore del maestro, potrebbe essere stata la sua propensione ad accogliere nuovi spunti rompendo almeno in parte la trita riproposizione di modelli sedimentati ancora in voga nelle botteghe già frequentate. Uno di questi spunti, forse il più importante, è l’accoglimento di linguaggi provenienti da oltre le Alpi, primo fra tutti quello di Albrecht Dürer. Nel succitato Chiostrino si nota infatti come l’ampia circolazione delle incisioni del todesco avesse già lasciato il segno

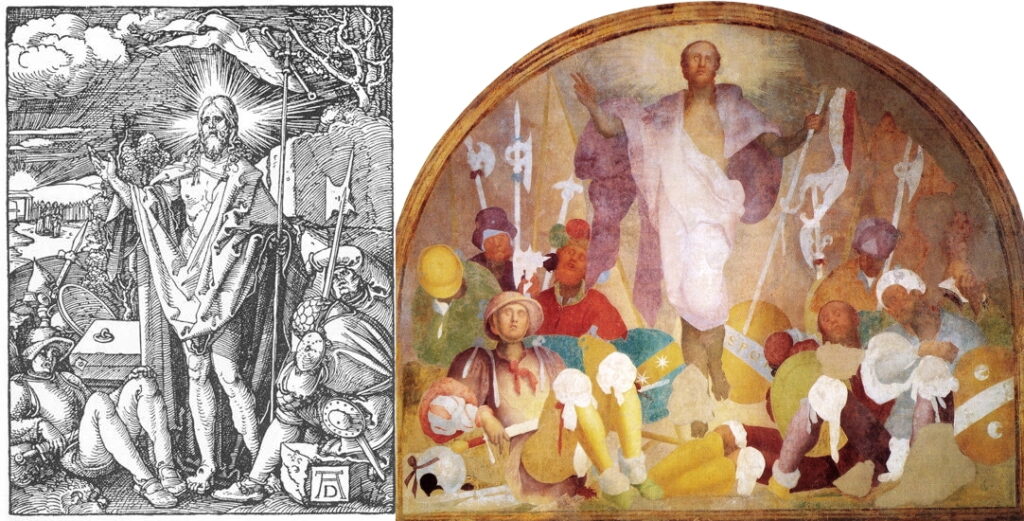

A ulteriore testimonianza della pervasività dell’influsso sartesco, la passione per Dürer rimarrà forte anche in Jacopo per tutta la prima parte della sua carriera e fino alle soglie della seconda come testimoniano gli affreschi alla Certosa del galluzzo di una decina d’anni dopo

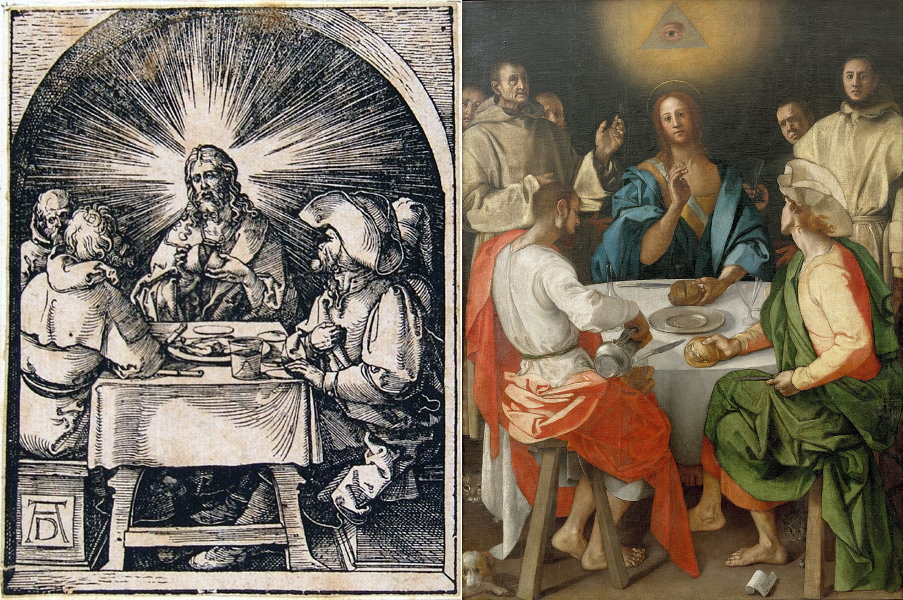

e la Cena in Emmaus di poco successiva (1525) nella quale emergono dettagli intensamente naturalistici che anticipano le soluzioni di Caravaggio e Velazquez.

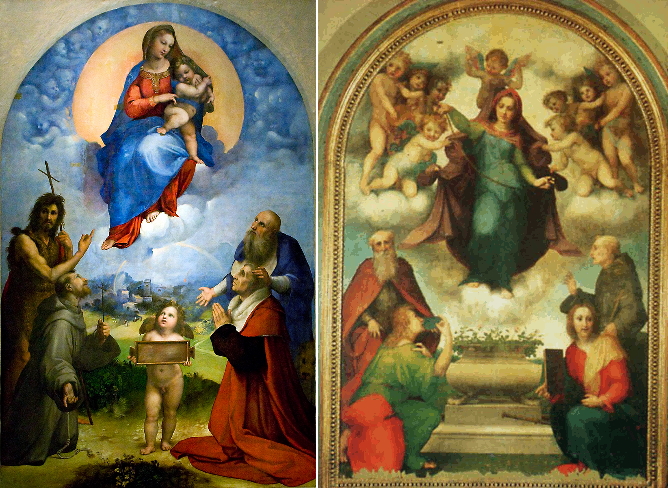

Un’altra suggestione che attraversa prima il maestro poi l’allievo è quella raffaellesca. Se nel 1512 dalle mani di Andrea del Sarto (e dei suoi allievi) esce la Madonna della Cintola di Volognano tributaria della appena precedente Madonna di Foligno

nel 1514-16 Pontormo si esibisce in una splendida Visitazione che, pur mostrando echi della passata frequentazione con Fra Bartolomeo4, lascia pensare a una conoscenza diretta della Stanza della Segnatura5.

Fin qui il giovane Pontormo è rimasto nel solco del maestro ma solo due anni più tardi lo troviamo già su un’altra strada. Nel 1517-18, mentre Andrea del Sarto dipinge la splendida Madonna della Arpie, Jacopo produce la Pala Pucci. Tanto la prima è iperclassica, composta, simmetrica e dolente, quanto la seconda appare slegata ed esplosa con le figure disposte su due diagonali parallele in un equilibrio precario contro uno sfondo inopinatamente tenebroso tagliato da una luce radente a livello dei personaggi. Lo schema piramidale non è del tutto negato ma i nessi tra le figure sanciti dalla tradizione e apparentemente inamovibili sono recisi come un nodo gordiano e ne vengono instaurati di nuovi.

Di poco precedenti sono le tavole per la Camera nuziale Borgherini tra le quali spicca il Giuseppe in Egitto, capolavoro altrettanto innovativo che ha per sfondo un paesaggio nordico preso di peso da Dürer o Altdorfer6 e stravolge la misurata compostezza della tradizione con un racconto policentrico, messa in scena mutuata dalla tradizione medievale di rappresentare momenti diversi di una sequenza temporale nel medesimo spazio, ognuno dei quali ne alimenta altri a cascata in un turbine di eventi e personaggi.

È qui che la strada di Jacopo (come quella del Rosso, seppure declinata diversamente) inizia a divergere dalla charis rinascimentale e dichiarare la sua rivolta anticlassica, vera e propria radice del manierismo fiorentino. Pontormo scende dal treno della composta serenità del classicismo raffaellesco e della patinata morbidezza vinciana per salire prima su quello dello spigoloso espressionismo di Dürer poi su quello delle torsioni, del colorismo esplosivo e delle masse corporee michelangiolesche7 ma lo fa in un modo così personale da riuscire a sfuggire all’enorme forza di gravità esercitata dai modelli e costruire uno stile unico.

Questo è anche il punto in cui Vasari, nelle Vite, inizia a prenderlo di mira e manifestare più che apertamente (fino al limite dell’insulto) il suo disappunto per la “maniera tedesca” intrapresa da Jacopo, ma di questo parleremo più avanti in un contesto più ampio.

Seguono anni di ricerca intensissima, testimoniata dalla mole di studi e disegni8, che sfociano in una serie di capolavori.

È in questi anni, e specialmente nella seconda metà degli anni ’20, che emerge con forza lo stile del Pontormo maturo fatto di palese e scabrosa rinuncia alla prospettiva (una delle conquiste più caratteristiche del Rinascimento fiorentino), colorismo acido e squillante, accentuata carica emozionale ed espressiva alternata ad algide ambiguità e “levità allucinate” (fonti d’ispirazione primarie dei futuri raggelanti ritratti medicei per mano di Bronzino). Le figure si allungano o rigonfiano in forme di un’eleganza bizzarra e raffinatissima, a volte compresse in uno spazio metafisico come nella Deposizione di Carmignano e a volte roteanti in un vortice che pare sospeso nel nulla come nella Deposizione di Santa Felicita.

Alla fine di questo turbine creativo, che coincide grosso modo con gli ultimi anni ’20, inizia l’ultima fase della carriera di Jacopo caratterizzata da un corpo a corpo via via sempre più serrato con l’arte di Michelangelo. L’inquieto e incontentabile Jacopo forza la nuova frontiera sulla quale si era appena attestato e, ancora una volta, va oltre.

I prodromi sono ben visibili nei Diecimila martiri in cui echeggiano la statua funeraria di Giuliano de’ Medici duca di Nemours nella figura dell’imperatore seduto e la Battaglia di Cascina (nonché, a onor del vero, quella leonardesca di Anghiari) nello scontro sulla sinistra.

Circa un anno dopo Alfonso d’Avalos, Marchese del Vasto, commissiona a Michelangelo un disegno da tradurre in dipinto sul tema del Noli me tangere. Il dipinto doveva essere un omaggio per sua zia Vittoria Colonna9 e fu lo stesso Buonarroti a raccomandare Pontormo come esecutore “perché niuno poteva servirlo meglio di costui“.

Il risultato di questo cocktail tra disegno michelangiolesco e colorismo pontormesco è un’opera cupa e intensa che all’epoca venne molto apprezzata (con varie richieste di repliche) e di cui l’unica versione pubblicamente disponibile è la copia dipinta poco dopo da Bronzino e conservata a Casa Buonarroti10.

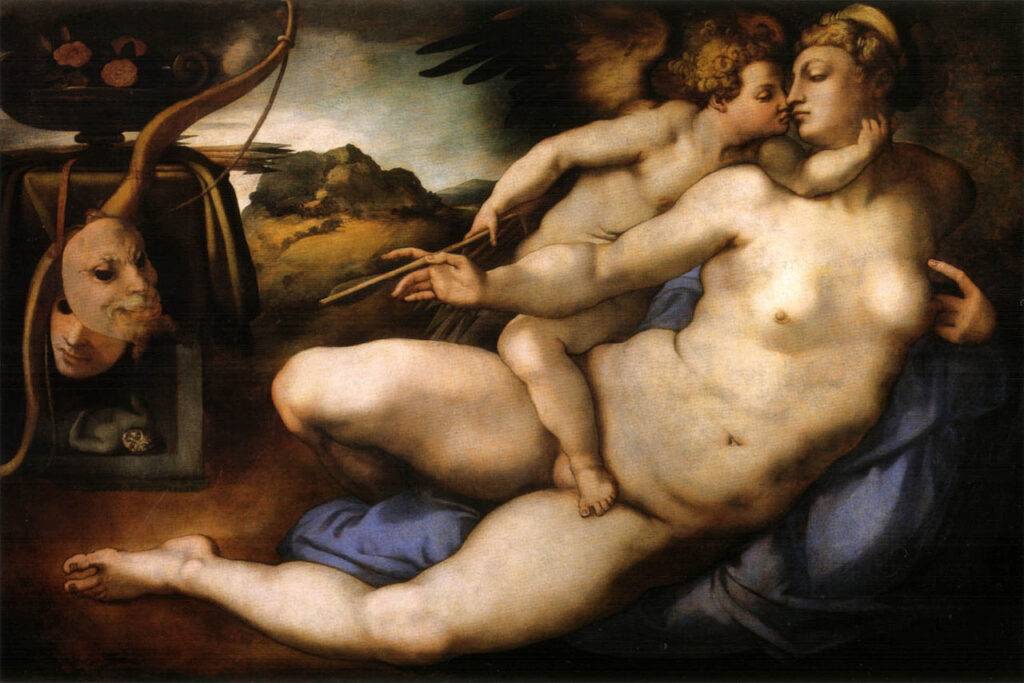

Di poco successivo è un lavoro “gemello”: il Venere e Amore eseguito sulla base di un cartone commissionato a Michelangelo11 dall’amico Bartolomeo Bettini.

Come da tradizione del Buonarroti è una Venere quanto mai androgina e ambigua12. Le innaturali torsioni dei personaggi e la densità simbolica ne fanno una magnifica anticipazione della marea montante della Maniera in cui è difficile non vedere un prodromo della Allegoria del trionfo di Venere dipinta da Bronzino una decina d’anni più tardi per Cosimo I de’ Medici13.

Il dialogo con Michelangelo continua con la Madonna col Bambino e san Giovannino la cui possente anatomia pare rifarsi in parte alle Sibille della Sistina e in parte al Tondo Doni

Nel 1537 il nuovo Duca di Firenze Cosimo (poi Granduca di Toscana) gli commissiona la decorazione della loggia principale della Villa di Castello, residenza di sua madre Maria Salviati. Il complesso piano iconografico predisposto dall’astrologo ducale Giuliano Ristori prevedeva la rappresentazione allegorica dell’oroscopo di Cosimo14 più Arti Liberali e figure mitologiche.

Jacopo, in cambio di otto scudi al mese, si esibisce nella sua consueta “turata“, cioè la totale chiusura alla vista degli spazi da dipingere tramite drappi e ponteggi, e vi si rinchiude per cinque anni alle prese con la sua tecnica sperimentale dell’olio su calcina secca che aveva già dato cattiva prova di sé nella villa di Careggi.

Gli affreschi sono andati perduti ma a testimoniarne l’impatto resta l’acida descrizione di Vasari: “Vi fece dunque nel mezzo della volta un Saturno col segno del Capricorno e Marte ermafrodito nel segno del Leone e della Vergine et alcuni putti in aria che volano come quei di Careggi. Vi fece poi in certe feminone grandi, e quasi tutte ignude, la Filosofia, l’Astrologia, la Geometria, la Musica, l’Aritmetica et una Cerere […] tutta la proporzione delle figure pare molto difforme, e certi stravolgimenti et attitudini che vi sono pare che siano senza misura e molto strane“.

Un altro fattore non calcolato da Jacopo era il pessimo carattere della padrona di casa la quale un giorno, irritata per non poter osservare gli affreschi e decisamente poco abituata a sentirsi dire di no, ordinò di abbattere tutte le coperture affinché potesse vedere a cosa stesse lavorando Pontormo. Quello che si trovò davanti era la fisicità di Michelangelo trasposta, con una spregiudicatezza estrema, in un territorio ignoto fino a quel momento e denudata di ogni possibile eroismo, esangue e mortuaria.

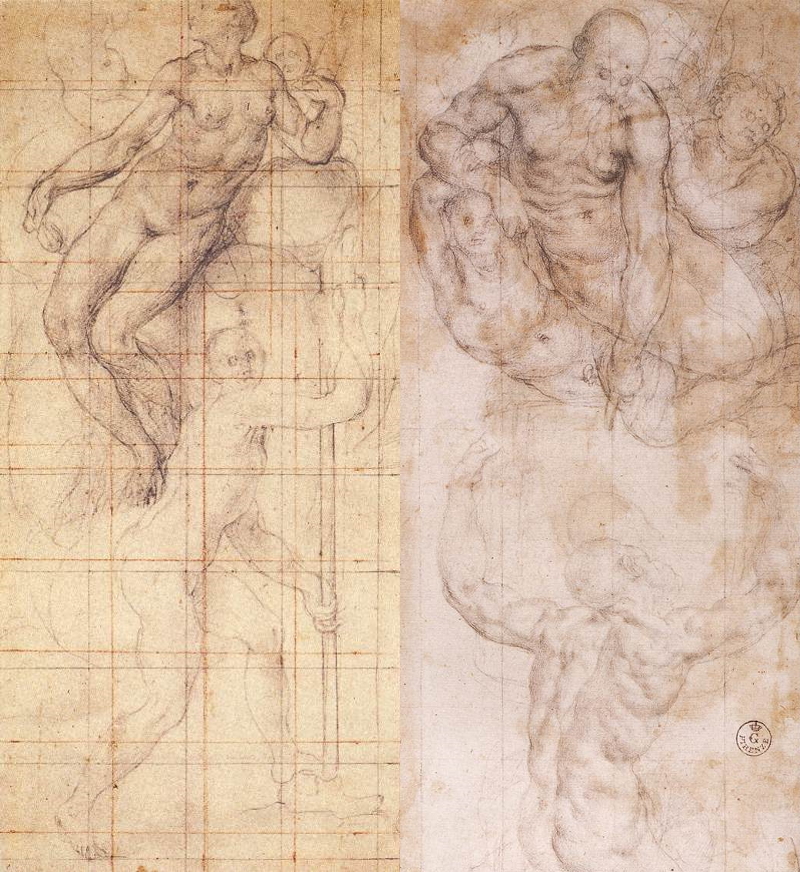

A testimoniarlo, oltre a Vasari, restano alcuni disegni preparatori che nel caso di un più che insolito Marte è difficile guardare evitando di pensare ai corpi emaciati e torturati di Schiele

o, nel caso di Mercurio, a Matisse.

Peccato che siamo negli anni ’30 del cinquecento. Ma bando alle suggestioni e torniamo alla nostra storia.

Jacopo esce malconcio dal flop della villa di Castello. Le sue consuete malinconia e ipocondria vengono ulteriormente accentuate dal rifiuto del suo lavoro da parte di Maria Salviati, dal guastarsi del rapporto con Michelangelo, dalla crescente diffidenza nei suoi confronti da parte della sua cerchia, tendenzialmente filorepubblicana, a fronte del suo impegno per accontentare i Medici e dall’ascesa repentina del suo ex pupillo e amico Agnolo Bronzino, portatore di uno stile meno estremo che sta facendo rapidamente breccia nella corte medicea forse già alla ricerca di medium più patinati e tranquillizzanti per propagandare le loro fortune. Bronzino, seppure legato a Pontormo da un rapporto d’affetto quasi filiale che durerà tutta la vita, apparteneva a tutt’altro tipo umano: colto, estroverso, elegante, disposto a esaudire la smania di rappresentazione del Duca anche in territori nei quali Pontormo non si era mai avventurato se non nei panni ormai lontani di allievo della bottega sartesca quali l’allestimento di feste, commedie e altri apparati effimeri, Bronzino sembrava la rappresentazione plastica del nuovo “intellettuale organico”, posizione nella quale si sarebbero molto presto rispecchiati anche il poco più giovane Vasari e diversi membri dell’Accademia degli Umidi (poi Fiorentina). Il contrasto col selvatico e diffidente Pontormo non poteva apparire più evidente eppure era in quella cerchia che aveva i suoi pochi amici come lo stesso Bronzino, Benedetto Varchi, Luca Martini, Vincenzo Borghini, Pierfrancesco Riccio, Giovanni della Casa o Giovambattista del Tasso (persone che frequentava regolarmente, segno che quando Vasari parla di una attitudine solitaria a tratti sconfinante nella misantropia il suo giudizio non è del tutto sereno, ma i motivi li vedremo poi).

Nonostante gli affreschi di Castello non avessero incontrato il gradimento sperato, Pontormo nel 1545 ottiene un nuovo incarico da parte della corte medicea: la realizzazione dei cartoni per alcuni arazzi destinati alla Sala dei Duecento a Palazzo Vecchio e oggi conservati al Quirinale. Sotto la supervisione del già citato Pierfrancesco Riccio, “maggiordomo” (cioè factotum) del Duca, sedici su venti cartoni (oltre alle bordature a grottesca dell’intero ciclo) vengono affidati a Bronzino, tre a Pontormo e uno a Francesco “Cecchino” Salviati. Il tema degli arazzi sono le storie di Giuseppe Ebreo, con cui pare che il Duca amasse identificarsi. Così Jacopo, quasi trent’anni dopo la camera Borgherini, si ritrova alle prese con lo stesso tema ma ancora una volta la sua stoica fedeltà a uno stile personalissimo non soddisfa né il Duca né gli arazzieri fiamminghi Janni Rost e Nicholas Karcher appositamente portati a Firenze, arazzieri che secondo Vasari si sarebbero addirittura lamentati della difficoltà realizzativa imposta dalle strane forme disegnate da Pontormo15.

Gli arazzi vengono realizzati nonostante la loro parziale difformità dai desiderata del Duca e la rapida perdita d’interesse da parte di Jacopo dovuta a quella che si prospettava come la commissione più prestigiosa mai ricevuta e che lo terrà occupato per gli ultimi undici anni della sua vita: la decorazione ad affresco del coro nella Basilica di San Lorenzo.

San Lorenzo non era una chiesa qualunque: quando venne completamente ricostruita negli anni ’20 del quattrocento aveva già alle spalle un millennio di storia come basilica paleocristiana e da circa un secolo era di fatto la chiesa di famiglia dei Medici e mausoleo deputato a conservarne la memoria. Fu proprio il grande prestigio derivante dall’incarico a scatenare una vera e propria guerra fra bande all’interno dell’elite intellettuale che prosperava all’ombra di Cosimo I.

La versione ufficiale dell’accaduto è come al solito opera di Vasari che non lesina punzecchiature salvo poi attribuirle a pettegolezzi infondati (ma intanto le aveva scritte): “E perché sua eccellenza […] si risolvé di fare dipignere tutta la capella maggiore del magnifico tempio di San Lorenzo, fatta già dal gran Cosimo Vecchio de’ Medici. Per che, datone il carico a Iacopo Puntormo, o di sua propria volontà o per mezzo (come si disse) di Messer Pierfrancesco Ricci maiorduomo […] Dicono alcuni che veggendo Iacopo essere stata allogata a sé quell’opera, nonostante che Francesco Salviati pittore di gran nome fusse in Firenze et avesse felicemente condotta e di pittura la sala di palazzo, dove già era l’udienza della Signoria, ebbe a dire, che mostrarebbe come si disegnava e dipigneva, e come si lavora in fresco, et oltre ciò, che gl’altri pittori non erano se non persone da dozzina et altre simili parole altiere e troppo insolenti. […] credo che queste cose gli fussero aposte e che non mai si lasciasse uscir di bocca sì fatti vantamenti, che sono per lo più cose d’uomini vani e che troppo di sé presumono […]. E se io arei potuto tacere queste cose, non l’ho voluto fare […] porto nondimeno ferma opinione che fussero parole d’uomini maligni“.

Insomma correva voce che Jacopo avesse “rubato” la commissione a Salviati tramite oscuri maneggi di palazzo e che, non bastando, andasse in giro a vantarsene.

Francesco Salviati16, detto Cecchino, non era un tipo semplice: talentuoso, ambizioso, notoriamente collerico e dalla lingua tagliente, era di sedici anni più giovane del rivale e, come lui, da ragazzo era passato per la bottega di Andrea del Sarto. Fiorentino di nascita, nel 1531 era partito per Roma con una raccomandazione per il Card. Salviati17. Tornato a Firenze nel 1543, si era subito distinto, come ricorda Vasari, nella decorazione della Sala dell’Udienza di Palazzo Vecchio con le sue Storie di Furio Camillo, estrosa sintesi di raffaellismo e michelangiolismo arricchita di quegli artifici e invenzioni che contribuiranno a creare il carattere della maniera.

Ma le chance di Salviati non stavano tutte nella sua abilità pittorica (oltre che nella velocità di esecuzione, cosa che di Pontormo certo non si poteva dire). Amico del coetaneo Vasari fin dall’adolescenza, al suo ritorno a Firenze si era dato un gran da fare per entrare nelle grazie dell’entourage culturale mediceo riuscendo a fare breccia col suo eclettismo elegante e ipercitazionista nelle preferenze dei potenti Riccio e del Tasso.

Quando si profila all’orizzonte la commissione per San Lorenzo, Salviati dà quasi per scontato che le sue doti gli faranno vincere la gara con Pontormo ma poco dopo il suo carattere a dir poco irrequieto gli fa commettere un errore fatale: in un eccesso di sicurezza manca gravemente di rispetto a del Tasso, una delle figure più influenti della corte, e le sue azioni precipitano alla stessa velocità coi cui erano salite18. Quando, subito dopo, l’affidamento degli affreschi a Pontormo diviene di pubblico dominio, Francesco capisce che per lui a Firenze i giochi sono fatti e decide di ripartire per Roma. In una lunga lettera colma di risentimento indirizzata all’amico di sempre Vasari, lamenterà una sorta di congiura ordita contro di lui da Riccio e del Tasso affinché i suoi progetti, contrariamente alle maldicenze, non giungessero all’attenzione del Duca facendogli così preferire quelli di Jacopo, ipotesi che Vasari non si farà scrupolo di alimentare nelle Vite.

A questo punto bisogna parlare di un aspetto non del tutto di contorno (soprattutto considerati i frutti amari che finirà per produrre) e che fin qui è stato spesso accennato, magari facendo inarcare qualche sopracciglio per la sorpresa, ma non spiegato: perché Vasari ce l’ha con Pontormo?

I motivi probabilmente, oltre all’appena citata questione della querelle, per quanto indiretta, con l’amicissimo Salviati, sono tre: uno strettamente personale, uno prettamente stilistico e uno di opportunità politica. Tenendo presente che non sempre sono facilmente separabili l’uno dagli altri possiamo provare a descriverli sommariamente.

Per il primo, quello personale, dobbiamo tenere presente due fattori cioè che Pontormo appare solo nella seconda redazione delle Vite, quella del 1568, e che Vasari negli anni di cui stiamo parlando non è a Firenze. In realtà nel 1547 mancava da Firenze da dieci anni durante i quali era stato anche al servizio dei Farnese di Paolo III e del nipote Card. Alessandro, i più acerrimi nemici dei Medici. La prima versione delle Vite, già sostanzialmente finita nel ’47 ma pubblicata solo nel ’50, si apre con una dedica a Cosimo I tendente a ingraziarselo nell’ottica di un rientro in città ma il suo progetto verrà ostacolato con ogni probabilità proprio dagli accademici che popolavano la corte del Duca e che dovettero sconsigliargli di mettersi in casa un elemento che fino a poco prima era stato al servizio del nemico. Chi si opponeva al suo rientro, che avverrà solo nel 1554, erano circa gli stessi che così spesso cenavano con Jacopo e ne caldeggiavano la candidatura a commissioni di prestigio quindi può non stupire che Vasari nell’edizione riveduta e ampliata del 1568, cioè quando ormai si era saldamente insediato nelle grazie di Cosimo, abbia voluto deliberatamente saldare qualche conto in sospeso colpendo la memoria di Pontormo come parte e ancor più simbolo di quel circolo che l’aveva a lungo osteggiato.

Un ruolo neanche troppo marginale credo l’abbia giocato anche la viscerale malsopportazione del socievole, colto e ben introdotto Vasari, tutto teso ad assecondare e propagandare la sprezzatura vero leitmotiv di quei decenni, nei confronti della natura umbratile e ferocemente introversa di Jacopo (oltre al suo modus operandi decisamente lento rispetto agli standard del tempo). Evidentemente nel suo cuore c’era posto per un solo temperamento saturnino ed era quello di Michelangelo19.

Il secondo motivo, che definiremo stilistico, risalta plasticamente nella vita di Jacopo quando viene descritta in sostanza come una fase ascendente seguita da una inesorabile parabola discendente in un contrasto che non può non risultare stridente con la valutazione odierna di Pontormo come una delle vette del cinquecento. A innescare questo meccanismo denigratorio è una delle caratteristiche principali di Jacopo cioè l’inesauribile irrequietezza sperimentale che l’assai più placido e adattabile Vasari, schiavo del suo buonsenso accademico, non si perita di definire “strafare e quasi sforzare la natura“. La testimonianza forse più lampante di questo atteggiamento è rintracciabile nella differenza di trattamento tra la pala Pucci e la Deposizione di Santa Felicita. Se infatti alla prima, per quanto opera seminale e importante, dedica una lode sperticata che suona abbastanza fuori luogo (“condusse Iacopo quell’opera con tanta bella maniera e con un colorito sì vivo, che par quasi impossibile a crederlo. […] onde non è maraviglia se questa è la più bella tavola che mai facesse“) alla seconda, vero capolavoro degli anni successivi, riserva parole di una freddezza sconcertante (“in detta cappella, parve quasi che fusse tornato alla sua maniera di prima, ma non seguitò il medesimo nel fare la tavola, perciò che, pensando a nuove cose, la condusse senz’ombre e con un colorito chiaro e tanto unito, che a pena si conosce il lume dal mezzo et il mezzo da gli scuri“). In generale lungo tutta la biografia è facile imbattersi nei segni di questa escalation di riprovazione che, per quanto a tratti intervallata da blandi giudizi positivi, culmina da un lato con l’insinuazione di uno stato mentale compromesso dalla lunga pratica con quel morboso e malinconico voler strafare (“guastando e rifacendo oggi quello che avea fatto ieri, si travagliava di maniera il cervello“) e dall’altro con la tremenda stroncatura degli affreschi di San Lorenzo.

Il terzo motivo è intimamamente legato alla natura degli affreschi e lo rimandiamo a dopo quando avremo a disposizione qualche elemento in più per valutarlo.

In quegli anni Firenze è oggetto di una massiccia campagna di progetti estetici volti a celebrare Cosimo e creare consenso intorno alla sua figura. Bronzino, Cellini, Salviati, Vasari lo immortalano nei panni di Noè, Ercole, Mosè, Camillo, Giove sulla base di programmi iconografici redatti dagli intellettuali di corte come Vincenzo Borghini, Cosimo Bartoli e Benedetto Varchi e si può ragionevolmente dare per scontato che sempre da quella cerchia (con una probabile preminenza del Varchi) provenisse il programma degli affreschi per il coro20.

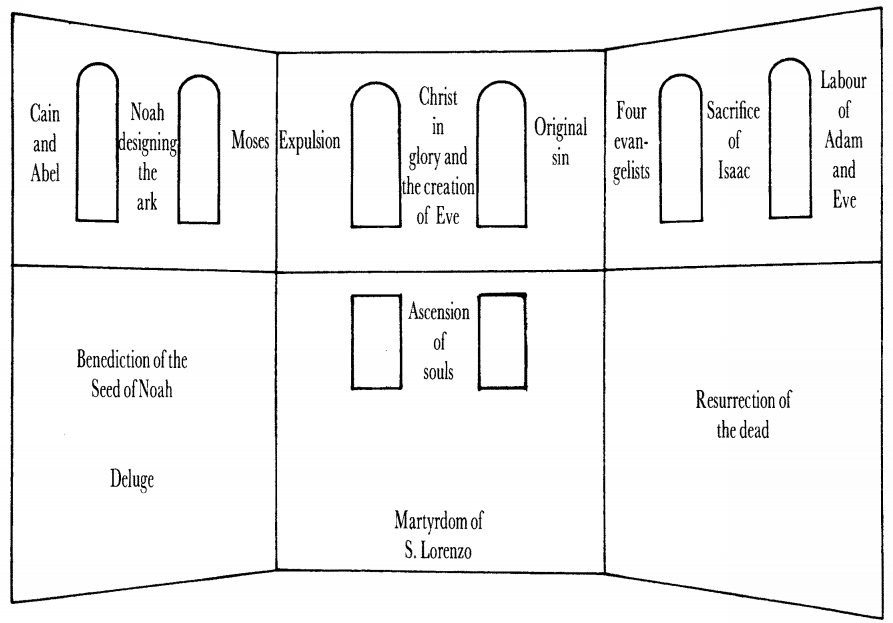

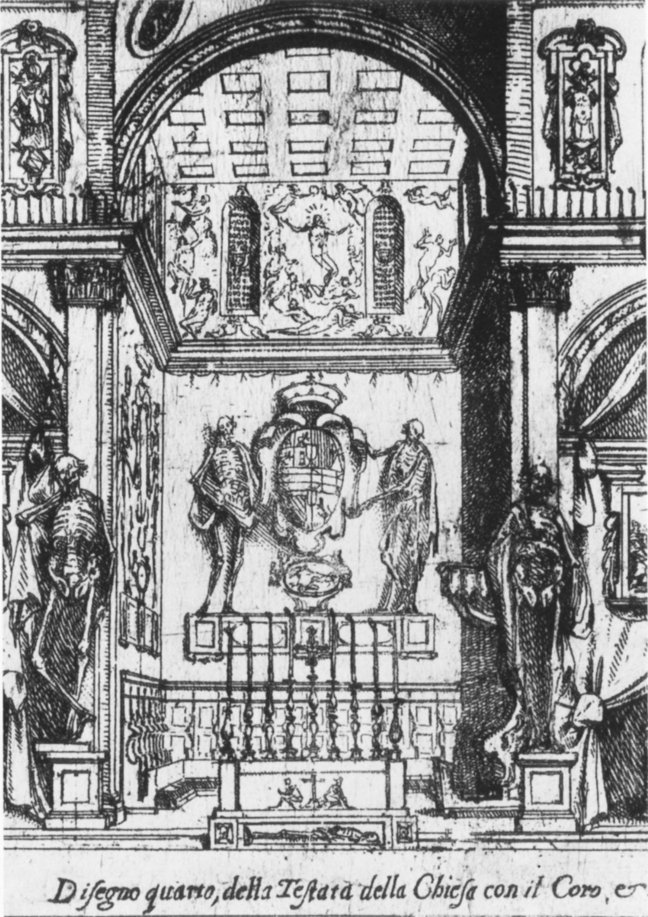

Al di là di Vasari, le fonti letterarie di cui disponiamo per una ricostruzione dell’impianto generale consistono in una serie di cronache e memoriali redatti nell’arco dei circa due secoli che intercorrono tra la realizzazione degli affreschi e la loro distruzione (Borghini, Lapini, Galletti, Bocchi, Del Migliore, Cinelli, Cirri, Richa). Dal punto di vista grafico, oltre alla mole di schizzi di mano dell’autore, di grande utilità si rivelò lo studio di de Tolnay che nel 1950 incrociò i dati letterari con una rara incisione conservata all’Albertina di Vienna raffigurante la chiesa com’era il 10 novembre 1598 durante la messa funebre per la morte di Filippo II, incisione che riproduce parte delle pareti del coro con gli affreschi.

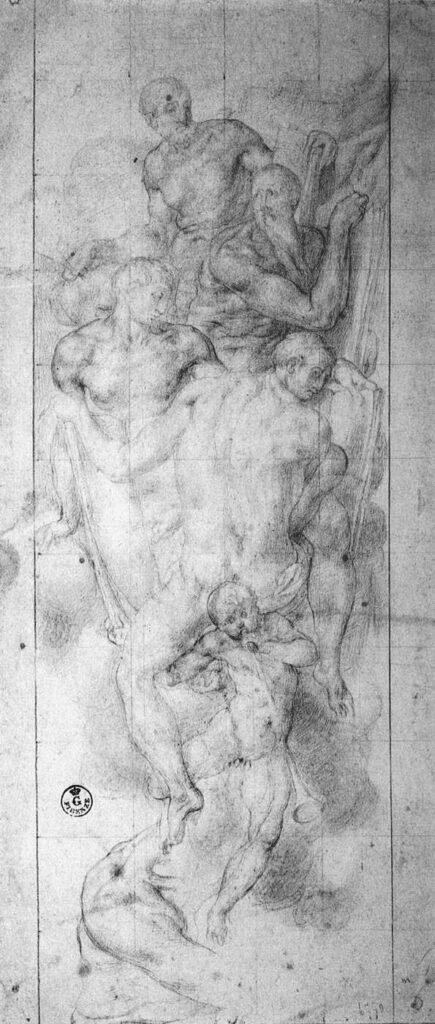

Fortunatamente dai disegni preparatori possiamo farci un’idea piuttosto precisa di che cosa Pontormo avesse dipinto (mi scuso per la qualità di alcune delle immagini ma coi mezzi a mia disposizione non ho trovato di meglio).

Jacopo esegue la consueta turata, cioè la copertura totale ed ermetica alla vista delle superfici di lavoro21, e vi si rinchiude per undici anni fino al giorno della sua morte il 1 gennaio 1557 senza per altro portare a termine il lavoro. A completare l’opera, su esplicita richiesta di Jacopo, penserà l’amico di sempre Bronzino.

Quando, il 23 luglio 1558, gli affreschi verranno finalmente svelati le reazioni saranno da subito a dir poco contrastanti come riporta Lapini nel suo Diario Fiorentino (“vi fu a chi piacque e a chi no“). Da subito alle obiezioni di natura prettamente estetica si affiancarono quelle, più preoccupanti, di natura religiosa. Mentre Borghini oltre a una risentita censura circa lo scarso rispetto della “sceneggiatura” biblica punta il dito, e non sarà certo il solo, sia contro lo scandalo dei nudi (“ha fatto un gran monte di corpacci, sporca cosa a vedere, dove alcuni mostrano di risuscitare, altri sono risuscitati et altri morti in disoneste attitudini“) che sullo stile pittorico (“e di sopra ha fatto alcuni bambocci con gesti molto sforzati“), Bandinelli, che pure grazie ai suoi infelici trascorsi prima con l’Ercole e Caco di Piazza della Signoria poi col coro della cattedrale doveva ben conoscere il peso di certi giudizi, arriva a scrivere che l’opera aveva “chancrato la divozione di quela chiesa“.

Il giudizio più sprezzante resta però quello dell’onnipresente Vasari:

“[…] non mi pare, anzi in niun luogo, osservato né ordine di storia, né misura, né tempo, né varietà di teste, non cangiamento di colori di carni, et insomma non alcuna regola, né proporzione, né alcun ordine di prospettiva: ma pieno ogni cosa d’ignudi, con un ordine, disegno, invenzione, componimento, colorito e pittura fatta a suo modo, con tanta malinconia e con tanto poco piacere di chi guarda quell’opera, ch’io mi risolvo, per non l’intendere ancor io, se ben son pittore, di lasciarne far giudizio a coloro che la vedranno; perciò che io crederei impazzarvi dentro et avvilupparmi, come mi pare, che in undici anni di tempo che egli ebbe, cercass’egli di avviluppare sé e chiunque vede questa pittura con quelle così fatte figure.“

Insomma dice di non aver addirittura capito di cosa parlino gli affreschi (d’altronde cosa aspettarsi da uno che “non avendo fermezza nel cervello andava sempre nuove cose ghiribizzando“?) il che, in questo caso e per uno con la sua cultura letteraria e iconografica, risulta decisamente poco credibile. In sostanza il ciclo sarebbe opera di un mezzo matto che si è tappato dentro i suoi ponteggi per undici anni senza che nessuno avesse contezza di quanto stava realizzando.

Se qualcuno tra i lettori si stesse chiedendo “Ma è possibile?”, la risposta è no. Cosa dovesse venire dipinto sulle pareti del coro era stato deciso prima ancora che Pontormo iniziasse a mescolare i colori da intellettuali di fiducia di Cosimo il quale per altro era sempre molto attento alle sue committenze e pare a dir poco improbabile che avrebbe lasciato mano libera a chicchessia nel coro del “sacrario” di famiglia.

Il nocciolo della questione sta altrove: il problema è assai più teologico che stilistico e intuirne la ragione non è poi così complicato se si osservano i disegni e, soprattutto, se si leggono attentamente le parole di Vasari:

“Ma io non ho mai potuto intendere la dottrina di questa storia, se ben so che Iacopo aveva ingegno da sé e praticava con persone dotte e letterate, cioè quello volesse significare in quella parte dove è Cristo in alto, che risuscita i morti, e sotto i piedi ha Dio padre che crea Adamo et Eva.“

Un Cristo in gloria che sovrasta Dio Padre che, se collegato al giudizio di Bandinelli riportato poco sopra e ad altri coevi, aiuta a fare un po’ di chiarezza.

La riforma luterana, sebbene in varie gradazioni e declinazioni, aveva lasciato tutt’altro che immune l’Italia e negli anni centrali del cinquecento in vari ambienti ecclesiastici e intellettuali si era fatta particolarmente intensa la presa del movimento degli “Spirituali” ispirato prima alla predicazione di Juan de Valdés poi al Trattato Utilissimo del Beneficio di Giesu Christo Crocifisso verso i christiani, comunemente detto Beneficio di Cristo, di Benedetto Fontanini. La dottrina spirituale, massicciamente influenzata dalla Riforma Protestante sebbene da essa divergente in alcuni punti chiave, non mirava alla distruzione della chiesa cattolica romana ma a una sua radicale riforma tesa alla svalutazione radicale di riti e gerarchie a favore di un rapporto più intimo e sentito con la figura, ritenuta assolutamente centrale, del Cristo Salvatore e della sua grazia che scendendo sui peccatori sotto forma di illuminazione interiore per grazia divina rendeva irrilevanti eventuali opere e mediazioni.

Al di là delle prime file costituite da personaggi rilevanti del panorama religioso come Reginald Pole, Gasparo Contarini, Giovanni Morone, Pietro Carnesecchi o Bernardino Ochino, il movimento poteva contare su più o meno forti simpatie all’interno di varie corti italiane a seconda del grado di lontananza o prossimità politica alla Curia romana. Da questo punto di vista non faceva eccezione quella fiorentina di Cosimo il quale, apertamente schierato con la fazione imperiale, accoglieva e proteggeva volentieri in funzione antipapale religiosi, intellettuali e altri fuoriusciti desiderosi di sottrarsi alle sgradite attenzioni dell’Inquisizione. È in questo ambiente che tra gli accademici si forma una costola del movimento spirituale che avrà tra i membri più attivi proprio Benedetto Varchi, cioè il più che probabile “redattore capo” delle iconografie di San Lorenzo, il cui Sermone letto alla croce il venerdì santo del 1549 tratta argomenti esplicitamente eterodossi.

Insomma che nel 1545 il Duca, per motivi prevalentemente politici, vedesse con favore un’opera che virava decisamente verso l’eresia non sorprende più di tanto. Ma questo stato di cose è destinato a cambiare drammaticamente. Con la conquista di Siena del 1555 a Cosimo il titolo ducale non basta più e ambisce a diventare un vero e proprio sovrano. Quando, nonostante i ripetuti tentativi, capisce che da parte imperiale le sue aspirazioni non avrebbero ottenuto soddisfazione, con una notevole giravolta diplomatica inizia a tessere contatti con la corte papale ma sarà solo con Pio V, una decina d’anni più tardi, che finalmente riuscirà nell’intento e verrà incoronato Granduca.

Chiaramente la manovra di avvicinamento a Roma avrà un prezzo e parte consistente di esso sarà la richiesta di un deciso giro di vite sul dissenso spirituale in seno ai territori e alla corte stessa. Se nel 1567 un esponente di primo piano come Carnesecchi, sempre protetto dai Medici, verrà tradito e di fatto condannato al rogo consegnandolo all’Inquisizione, non è difficile intuire perché nella seconda edizione delle Vite (1568) un Vasari ormai più che engagé presso Cosimo si preoccupi di svalutare e sminuire l’opera finale di Pontormo addebitandola alla sua poca “fermezza nel cervello” anziché a precise istruzioni da parte della committenza.

Su una eventuale adesione di Jacopo alla dottrina spirituale non abbiamo prove né in un senso né nell’altro. Quel che appare certo è che conoscesse il tema anche solo per averne sentito discutere la compagnia che frequentava22 ma certi discorsi nella Firenze dell’epoca, almeno fino alla “svolta” di Cosimo, dovevano risultare piuttosto comuni anche solo per moda o conformismo nei confronti dell’atmosfera antiromana della corte.

Dal punto di vista di un artista poi non si può non mettere tra le possibilità la Riforma vista semplicemente come una ventata di novità e anticonformismo, una suggestione passeggera ma utile come catalizzatore per aprire una crisi figurativa che desse vita a scenari iconografici e contenutistici nuovi e inaspettati.

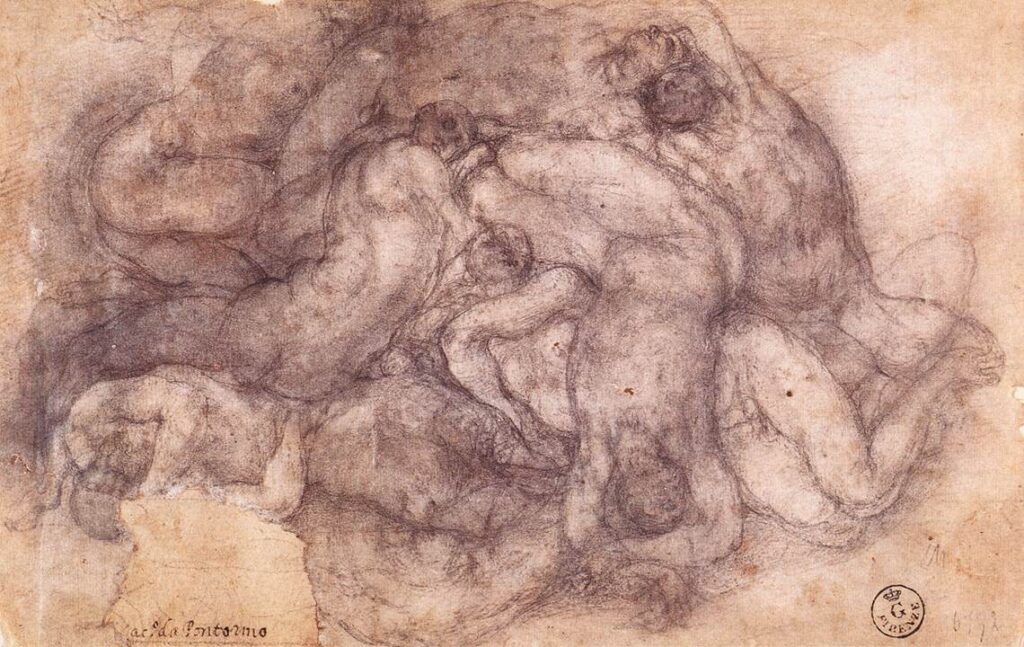

Da un punto di vista stilistico quel che ci resta per giudicare sono gli splendidi disegni preparatori. Quanto emerge da quei fogli è un Michelangelo distorto e stravolto, riletto come in un’allucinazione e svuotato di ogni furore eroico. Il carnaio di nudi abnormi degli annegati del Diluvio o delle anime risorte e ascendenti è un groviglio oscuro e terrificante che trasmette un significato tanto ambiguo quanto malinconico.

Il Cristo imberbe e senza trono, gli angeli apteri, l’uso sistematico e muscolare del nudo non possono non far pensare al Giudizio della Sistina, altra opera ritenuta abbastanza borderline rispetto all’ortodossia cattolica (che Buonarroti dosse uno “spirituale” è acclarato), ma se lì una quota minima di dogma veniva rispettata con la presenza di un inferno e di alcuni santi, a San Lorenzo Pontormo recide nettamente anche quel timido legame23 e consegna al mondo un’opera già condannata alla sua apparizione e che purtroppo non avrà lunga vita.

Il triste destino degli affreschi di Pontormo è strettamente legato agli interventi di restauro strutturale occorsi alla basilica nel XVIII secolo per volontà della principessa Anna Maria Luisa, ultima Medici del ramo granducale.

Il programma iniziale, ben più ambizioso, prevedeva oltre ai restauri, la costruzione di un campanile, la decorazione della cupola, la facciata e il completamento della Cappella dei Principi ma la scarsità di fondi e l’età avanzata della committente (che morirà nel 1743) ne permetteranno solo un’esecuzione parziale.

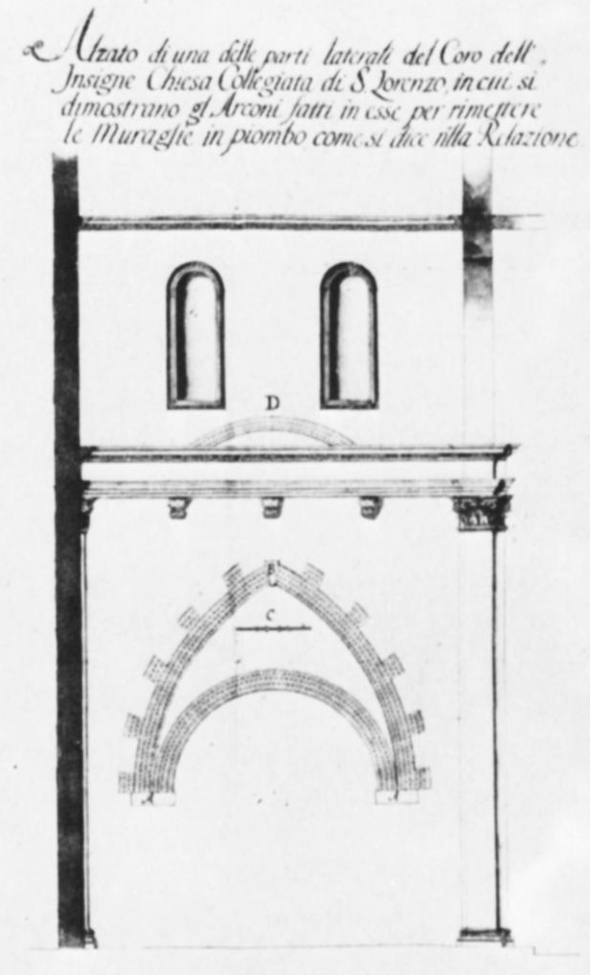

Nella Relazione dei resarcimenti del 1741 l’architetto di corte Ferdinando Ruggieri aveva descritto il deterioramento di alcune parti della basilica e tentato di giustificare le radicali alterazioni strutturali necessarie per assicurare la sopravvivenza della chiesa. Per la parte che ci interessa, cioè il coro, la Relazione recita:

“Sebbene da lungo tempo l’Edficio della Collegiata insigne di S. Lorenzo dava in alcuni luoghi manifesti segnali di debolezza, non senza minaccia di rovina, tuttavolta assai piu antico era il male nascoso agl’occhi nostri dai rimpelli varj, che erano stati fatti, si avanti che nel Coro dipingesse Jacopo da Pontormo, ove il 1/3 di bracci o, di 1/4 e ove di 1/6 per ridurre le pareti in divitto, si ancora dopo le pitture fatte, i quali ultimi rimpelli erano stati da altro pennello coperti.

Quello, che appariva agl’occhi d’ognuno si era, il vedersi nel Coro di questa Chiesa, e nella contigua Cappella de’ Rondinelli, rotti in piu luoghi, ed usciti notabilmente dai suoi piombi, l’architrave, e la Cornice, che riposa sopra i Pilastri Corinti; le pareti del Coro uscite parimente di piombo.“

Le superfici affrescate da Jacopo erano già instabili e rimaneggiate alla meno peggio quando vi aveva posto mano e i due secoli ulteriormente trascorsi non avevano certo giovato alla loro salute. Secondo Ruggeri l’origine del problema era nelle fondamenta. Nell’ottobre 1738 le pareti, che risultavano fuori piombo di circa quaranta centimetri, vennero puntellate e si diede inizio ai lavori. Dato che la soluzione di Ruggeri prevedeva due arconi di alleggerimento, l’intera superficie sottostante l’architrave, cioè quella con le scene del Diluvio e della Resurrezione venne demolita e ricostruita.

Ruggeri non parla mai esplicitamente della distruzione degli affreschi ma dall’ampiezza dell’intervento risulta chiaro che era tacitamente prevista.

Il canonico Gualtieri il 16 ottobre annota “Andò in fummo la gran pittura d’Andrea (sic) da Pontormo” mentre Gabburri nella sua contemporanea Vita di Pontormo afferma che il coro “fu gettato a terra“.

Le misure riportate nella Relazione lasciavano sperare che almeno la parte più in alto del registro superiore degli affreschi fosse rimasta intatta, se non che un secolo dopo la parete di fondo venne completamente abbattuta in un tentativo, poi conclusosi in nulla, di collegare il coro alla retrostante Cappella dei Principi.

La cronaca di un monaco anonimo che aveva assistito a un colloquio tra la principessa e il priore di San Lorenzo, riferendosi alle figure scomparse, riporta la frase “per esser assai sfacciate non parevano propriamente da chiesa” mentre Giuseppe Richa nel 1757 afferma che la perdita degli affreschi “non è da piangersi“. L’unica voce dell’epoca a favore dell’opera di Pontormo è quella del già citato canonico Gualtieri che la definisce “una delle bellezze di Firenze” ma è una goccia in un mare di fastidio o indifferenza.

Bigotta e figlia di un bigotto24 la principessa dovette addirittura provare sollievo nel liberarsi di quell’ormai incomprensibile carnaio in odore di eresia e nel farlo, oltretutto, con le spalle coperte dal giudizio vasariano, alibi allora quasi inattaccabile, privandoci per sempre di quello che avrebbe potuto essere il Giudizio Universale di Firenze e che invece cadde vittima di chi non poteva né voleva capirlo.

Negli stessi anni in cui Pontormo finiva di consumarsi sui ponteggi di San Lorenzo, il vecchio Buonarroti metteva mano a quello che sarebbe stato il suo ultimo gruppo scultoreo oggi noto col nome di Pietà Rondanini: una Madonna che sembra sorreggere a stento un Cristo nudo, inerte, emaciato e allungato come alcune delle figure che Jacopo aveva amato molto e per le quali era stato tacciato di voler “sforzare la natura”. Sono abbastanza sicuro che gli sarebbe piaciuto.

- Istituzione che amministrava i beni ricevuti in eredità da qualcuno ritenuto temporaneamente o definitivamente non autosufficiente per legge come minori orfani, incapaci, sordomuti, esiliati, etc

- “fu messo da Bernardo Vettori a stare con Lionardo da Vinci, e poco dopo con Mariotto Albertinelli, con Piero di Cosimo, e finalmente, l’anno 1512, con Andrea del Sarto“

- Era già stabilmente impiegato nella bottega di Andrea almeno dal 1511-12. Di sua mano, oltre a interventi non sempre marginali in opere del maestro, sarebbe un pannello dipinto per un carro allegorico del carnevale 1513. Per i dettagli rimando a questa pagina

- vedi la Pala Pitti, per altro anch’essa ricca di influenze raffaellesche

- Secondo Berti (1983 p. 51) è da supporre un soggiorno romano del maestro accompagnato dai due giovani allievi nel 1511

- Piccola curiosità: il bambino seduto in basso sulle scale, con la cesta in mano, è il giovanissimo e prediletto allievo Bronzino, già parte della sua bottega, curiosamente sovrastato da un altro ragazzo dalla capigliatura rossiccia (come quella dello stesso Jacopo) che sembra dominarlo

- Per dare conto di quanto le due linee di pensiero venissero già allora percepite come radicalmente antitetiche basti ricordare che verso la metà del secolo, alla prima reazione antimanierista, Raffaello verrà usato proprio in questa chiave contro Michelangelo

- Il corpus grafico di Pontormo è uno dei più completi rimastici e ammonta a circa quattrocento pezzi la metà circa dei quali conservata al Gabinetto Disegni e delle Stampe degli Uffizi

- e probabilmente costituisce il primo abboccamento, seppur intermediato, tra Michelangelo e Vittoria che in seguito svilupperanno un rapporto d’amicizia intensissimo

- L’originale si trova in una collezione privata lombarda

- “Veggendosi, adunque, quanta stima facesse Michelangelo del Pontormo, e con quanta diligenza esso Pontormo conducesse a perfezione e ponesse ottimamente in pittura i disegni e i cartoni di Michelangelo; fece tanto Bartolomeo Bettini, che il Buonarroti suo amicissimo gli fece un cartone di una Venere ignuda con un Cupido che la bacia, per farla fare di pittura al Pontormo”

(Vasari, Vite) - Come non potrà non notare anche un fervido anti-michelangiolista come Pietro Aretino, per altro (a mio avviso) travisandone i motivi: “…perché tal donna diffonde le proprietà sue nel desiderio dei due sessi, il prudente uomo le ha fatto nel corpo di femina i muscoli di maschio, talché ella è mossa da desideri virili e donneschi“

(Lettera a Guidobaldo della Rovere, 1542) - D’altronde anche Venere e Amore finirà in mani medicee: l’opera infatti non arriverà mai nelle mani del committente dato che appena finita verrà di fatto sequestrata da emissari del Duca Alessandro un po’ per il suo pregio e un po’ per umiliare il Bettini, fervente repubblicano come l’amico Michelangelo che infatti si lamenterà vivacemente con Pontormo per l’accaduto sentendosi rispondere che non avrebbe potuto opporsi giacché praticamente costretto.

- Saturno, Marte e Mercurio nella stessa posizione in tre momenti della vita del Duca: nascita, insediamento e diciottesimo compleanno

- “…non piacquero né al Duca, né a que’ maestri che gl’avevano a mettere in opera, parendo loro cosa strana e da non dover riuscire ne’ panni tessuti et in opera”

Personalmente, pur non sapendo nulla di arazzi e tessitura, mi chiedo quale difficoltà potesse mai creare ad artigiani espertissimi la realizzazione di alcune forme anziché di altre (soprattutto se paragonate con le intricate e dettagliatissime grottesche di Bronzino in cui risultano incorniciate) ma forse siamo davanti a ulteriori pezze d’appoggio che Vasari vuole crearsi per suffragare il suo giudizio. In ogni caso rimando la questione a chi ne sa di più. - nato Francesco de Rossi, il cognome Salviati l’aveva preso dal Card. Giovanni Salviati, suo mecenate negli anni romani

- Nel 1539 è di nuovo a Firenze dove collabora all’allestimento degli apparati effimeri per il matrimonio di Cosimo I con Eleonora di Toledo dopo di che riparte e lavora in giro per l’Italia

- “Quando poi ebbe preso, secondo che dicono, pratica della corte e che gli parve essere in favore, tornando alla natura sua colorosa, mordace, non aveva loro alcun rispetto; anzi, che era peggio, con parole mordacissime, come soleva (il che servì per una scusa a’ suoi avversarii), tassava e biasimava l’opere altrui, e sé e le sue poneva sopra le stelle. Questi modi, dispiacendo ai più e medesimamente a certi artefici, gl’acquistarono tanto odio, che il Tasso e molti altri che d’amici gli erano divenuti contrarii, gli cominciarono a dar che fare e che pensare“

- Per altro unica ed eloquente eccezione alla regola che Vasari si era apparentemente dato di inserire solo le biografie di artisti scomparsi

- Così come per il coevo coro di Santa Maria del Fiore di Baccio Bandinelli che curiosamente vivrà una sorta di destino parallelo venendo prima aspramento criticato poi quasi del tutto smantellato

- “Avendo egli adunque con muri, assiti e tende turata quella capella e datosi tutto alla solitudine, la tenne per ispazio d’undici anni in modo serrata che da lui infuori mai non vi entrò anima vivente, né amici né nessuno“

- Il già detto Riccio, braccio destro amministrativo del Duca, era proprietario dell’unica copia manoscritta del Beneficio di Cristo di cui si abbia notizia

- con l’eccezione di un obbligatorio San Lorenzo dipinto però così in basso da risultare probabilmente coperto dall’altare maggiore

- Il padre, Cosimo III, aveva fatto coprire i nudi michelangioleschi nella Sacrestia Nuova e smantellato l’Adamo ed Eva di Bandinelli dalla cattedrale per lo stesso motivo (per tacere di altre piacevolezze come l’Ufficio del decoro pubblico, antesignano delle varie polizie morali sparse per il mondo)

Un pensiero riguardo ““Sforzare la natura” pontormo e il ciclo perduto di s. lorenzo”

I commenti sono chiusi.